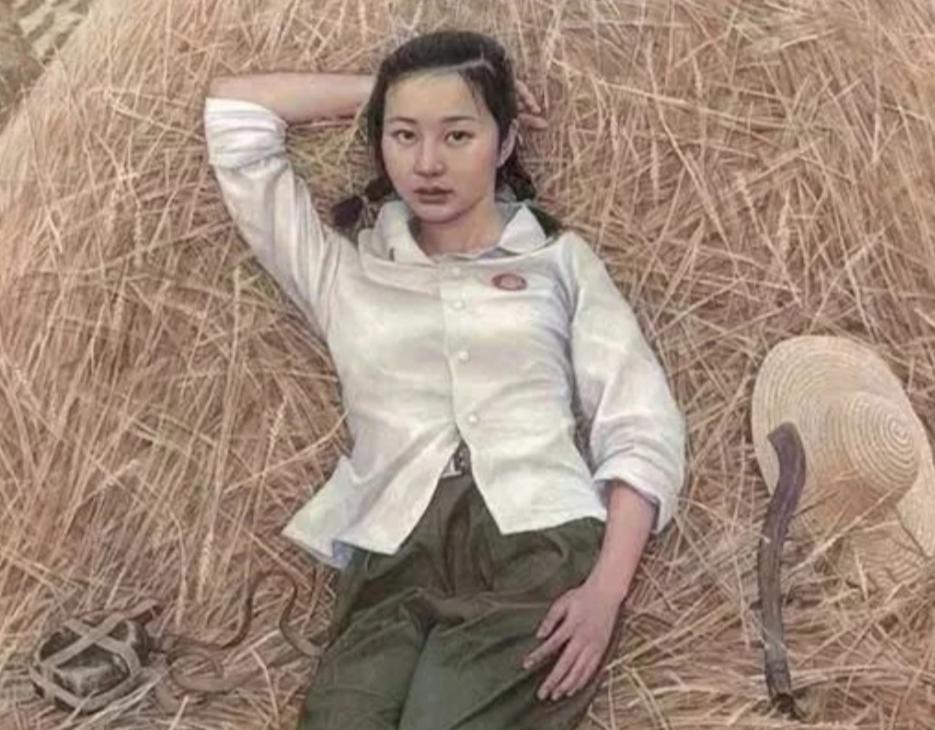

1974年,女知青王萍正在田地干活,林场工人刘大军过来找她:“我昨天抓了一只野兔,喊了很多人去吃,你也去我家吃饭吧!”王萍不好意思推辞就去了,可她脱下鞋坐上炕才发现,客人只有她自己,当她准备走时,鞋子却找不到了。 上世纪六七十年代,为了促发展,好多城市的学生都自愿加入知青的队伍,下乡插队。 ·而女知青王萍就是其中的一员。 她不是东北人,是响应号召建设祖国的号召,从繁华的大上海一路北上来到林场插队的。 那年她才十七岁,便偷偷报了名,临行前只给家里留了封信。 父母看到信生气极了,可事已至此,只能反复叮嘱她照顾好自己。 王萍也是倔脾气,认准的路绝不回头。 然而,当她来到永庆小林场时,放眼望去只有山和望不到边的树林。 住的十分简陋,只有透风漏雨的房,夏天蚊虫肆虐,冬天更是酷寒难耐。 最让人害怕的是无处不在的野生动物威胁。 野猪、蛇,还有狼。 老工友们常常讲起谁谁谁在山里遭遇野兽惊险脱身的故事,王萍起初听得将信将疑。 直到有一天,现实狠狠地给了她一个教训。 那天收工稍晚,王萍发现自己把外套落在了地里。 眼看天色黑了,她心里发怵,但衣服不能不拿,只好硬着头皮一个人往回赶。 山林里又黑又静一个人都没有,她不停安慰自己:“没事的,拿到衣服就回!” 结果,刚找到外套要走,背后一头狼正盯着她! 就在这千钧一发之际,工友刘大军出现了。 他一把拽住王萍的手腕,压低声音让她别出声,两人就这么心惊胆战地一步步挪出那片危险区域。 脱险后,王萍双腿一软,眼泪止不住地往下掉:“刘大哥,今天要不是你,我这条命就交代了!” 刘大军笑笑,那一刻,刘大军在王萍心中成了真正的英雄。 从那天起,刘大军对王萍的“照顾”明显多了起来。 挖沟渠时,他顺手就递过来锄头,王萍累得口干舌燥时,总有装着水的搪瓷缸送到面前。 在这异常艰苦的林场生活里,一个异性的嘘寒问暖像是一缕暖风,让独自在外的王萍倍感温暖。 她觉得刘大军是个实在人,说话也不拐弯抹角,渐渐放下了戒备心。 可她哪里知道,这些举手之劳背后是一颗险恶的用心。 那个冬天的傍晚,被邀请来吃的野兔肉汤没能带来温暖,反而成了噩梦的开端。 屋里当王萍发现自己的棉鞋“失踪”时,她四处找寻。 刘大军非但不帮忙,反而反手将门闩插上:“还找鞋?别费劲了,以后就找我吧!” 他猛地扑上来,将王萍死死按在炕上。 王萍惊恐地挣扎叫喊,威胁要去找大队长。 刘大军却恶狠狠地恐吓她,说这事要是闹出去,她的名声就毁了,在农场都待不下去,更别提回城,没人会要她这样“不清白”的姑娘。 在刘大军的威逼之下,王萍被迫妥协了。 不久之后,一场极其简陋的婚礼在林场举行,王萍成了刘大军的妻子。 然而,这张婚书不仅没能带来庇护,反而开启了王萍长达数年的炼狱生活。 婚后的刘大军露出了狰狞的本性,他得意地炫耀:“真以为我看上你了?不过就是贪你这张细皮嫩肉的城里脸蛋!” 他把王萍当成了免费的苦力和发泄的对象。 家务活全推给她,自己则整日酗酒和赌博。 稍有不顺心,轻则破口大骂,重则拳脚相加。 王萍白天要承担林场劳动,晚上还要忍受精神和肉体的双重折磨,身心俱疲。 王萍不是没想过逃跑。 可这茫茫林海、偏远苦寒之地,几百里荒无人烟,没有证明寸步难行。 刘大军又盯得紧,她根本找不到机会。 最终,一次探亲假成了她命运的转折点。 王萍终于有机会回到上海家中,看着日思夜念的父母,所有的委屈和痛苦再也抑制不住,她抱着家人痛哭流涕,讲出了这几年的地狱遭遇。 家人震惊又心痛,立刻带她找到了当地的妇联寻求帮助。 妇联的工作人员仔细倾听了她泣不成声的控诉,立即行动。 她们联系了东北当地的相关部门,全力协助王萍办理离婚事宜。 这过程并不顺利,但依靠着妇联的坚定支持和法律的力量,经过大半年,王萍终于拿到了一纸解除了那段强迫婚姻的离婚证明。 王萍几乎是逃离了那片给她留下无数伤痛的林场。 她回到了上海老家,再也没有踏足过东北。 多年后,她在一个小工厂找到了一份工作,日子清贫但安稳。 但那段惨痛教训让她明白了,女人必须自立自强,将安全和希望寄托于他人,尤其是包藏祸心的所谓“善意”,无异于引狼入室。 王萍的遭遇,是那个特殊年代里无数下乡女知青可能遭遇的苦难缩影之一。 偏远之地缺乏有效监督,信息闭塞,个体力量微弱,人性之恶便有了滋长的空间。 刘大军这种人,正是利用环境的偏远和姑娘们初来乍到的懵懂与孤立,伪装热情,编织陷阱。 王萍最终得以挣脱,依靠的是家人的支持与组织的力量。 她的故事沉重地提醒着后人,面对欺凌和不公,鼓起勇气向可靠的人或组织寻求帮助,才是走出黑暗、保护自己的真正出路。 主要信源:(中国青年报《知青口述史——苦难与救赎》)