十大猛将成名之战,韩先楚成功入选,皮定均属于是战如其名“1951年初冬的列车上

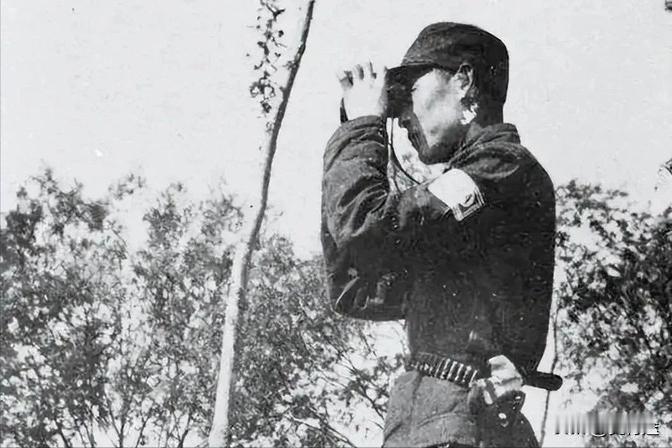

十大猛将成名之战,韩先楚成功入选,皮定均属于是战如其名“1951年初冬的列车上,一名复员干部叹了口气:‘要不是韩先楚那一穿插,咱们今天恐怕坐不上这趟车。’”一句随口而出的感慨,把人们的记忆拉回到那场硝烟弥漫的年代。胜利的光环往往照在统帅身上,然而在连天炮火背后,还有一批勇猛而诡谲的指挥官,他们用一次又一次漂亮得手的战斗,为整场战争奠定胜局。十位猛将的名字,看似零散,却几乎串起了解放战争和抗美援朝的完整时间轴。1946年六月夜幕,中原大地一片闷雷。国民党刘峙调集三十万大军合围中原,想一口吞下李先念、王震部队。危急关头,皮定均奉命带一个旅断后。他没有硬拼,而是分散成百余股小分队,白天潜伏、夜里快袭,足足拖了整整十八天。主力安全突围后,这支孤军又从敌缝里挤出一条生路。同行者至今感慨:“皮旅长那招猫爪子功,挠得敌人心里发毛。”中原突围,自此与皮定均并名,属于典型的“战如其名”。一年之后,1947年五月,蒙蒙细雨掩住鲁南群山。华东野战军对阵号称“王牌中的王牌”的整编七十四师。王必成率队夜攀孟良崮,攻心战术先撕开缺口,再把山头变成近身格斗场。张灵甫被击毙,七十四师全军覆没。前线电报只有一句:“王部已达崮顶。”短短七字,标注了一位虎将的成名门票。紧跟着的1948年九月,济南外城炮声不断。许世友指挥九个纵队从东南西北多点渗透,仅八昼夜便夺下这座号称“固若金汤”的重城。敌守军两万余人,有人妄图从城墙缝隙撤退,结果被许部预伏火力乱枪截断。济南战役成为我军首次强攻大城市并全歼守敌的范例,从此“济南攻坚”几乎等同许世友。辽沈决战同样在这一年爆发。九月下旬,秦皇岛通向锦州的要道塔山被敌军死死咬住,攻锦州的全部希望都绑在这一个山头。吴克华在塔山布下纵深火网,三十天之内顶住海陆空立体轰炸,战例至今写进多所军校教材。“塔山不失,锦州必克”成为辽沈胜负手,也让吴克华赢得塔山名将的称号。辽西黑山阻击战紧接而来,1948年十月初,梁兴初仅以一个师挡住廖耀湘九个师的突围,硬是拖到东野主力合围。敌军炮火把山包削矮了一米,梁兴初却守到最后一人最后一颗子弹。黑山阻击成功,辽沈大局定型,梁兴初自此被友军称作“拼命三郎”,西方舆论也第一次注意到这位“东方的罗马人”。同月中旬,北宁线靠山屯战斗爆发。钟伟明知林彪“不准生事”,仍抢占有利地形突袭敌运输线。三昼夜后,敌军两个团全线溃退,二十余列军列被截获。战后林彪见他,半真半假地说:“违令也得给个司令干干。”钟伟当即升任十二纵司令员。靠山屯虽是小仗,却在东野内部流传至今,成为部队敢拼敢创的教材。与东北炮火同时喷薄的,还有华中襄、樊两座古城。1948年年底,王近山率二纵穿插鄂西北,奔袭百余公里,一天连克八县。待敌军反应过来,襄樊外围已被割裂;再想收缩,后路又被王近山掐得死死。襄樊战役之后,这位“王疯子”在部队的威名与日俱涨,连友军都说他“行踪比电报还快”。战火并未随着北平和平解放熄灭。1950年三月,李作鹏指挥四十三军跨海渡琼。船只简陋,敌机昼夜扫射,他索性把海上分段运输变成近岸夜渡,“白天藏滩涂,晚上甩大网”。三天后,东野主力在琼北登陆成功,海南岛守敌土崩瓦解。这是我军第一次真正意义的海上登陆作战,李作鹏凭此进入大规模海战研究的序列。同年十一月,鸭绿江已被寒风封冻。韩先楚率四十军参加第二次战役,说穿插就穿插,一夜深入敌后七十余公里,将美军骑一师和南韩七师切成两段。次日清晨,他的电话接入志司:“敌骑兵第八团已成包饺子,是否可加佐料?”彭德怀哈哈大笑。德川、宁远地区敌军覆灭,第二次战役胜局就此锁定。1952年十月,上甘岭的群山响彻震耳欲聋的轰鸣。秦基伟以“坑道—小分队—反冲击”三板斧坚守三十四天,对手投弹量接近二战诺曼底水平,却始终无法跨越不足五平方公里的阵地。一次夜里,秦基伟巡视坑道,战士递给他仅剩半壶凉水,他摆摆手:“留给火线兄弟,我不能多喝。”战后各国军事刊物密集研究此役,秦基伟之名被写进参谋学院案例。这十场战斗横跨中原、华东、东北、海南、朝鲜两线,时间自1946延伸至1952。倘若把地点标在地图上,会发现它们像一把弯刀,自中原一路劈向东海,再从鸭绿江倒卷回来。刀锋所及,正是新中国诞生前后最险峻、最关键的关口。猛将之“猛”不只在敢冲锋,更在擅选时机、敢担风险。他们有的违令突袭,有的死守到底,有的长途奔袭;手法各异,却均以胜利为唯一尺度。遗憾的是,时过境迁,许多名字被重叠的光环遮住。研究那段历史,如果忽略这些大胆而精细的操作,就难以解释某些战役为何突然失衡,亦难以理解战略决策的底气源自何处。